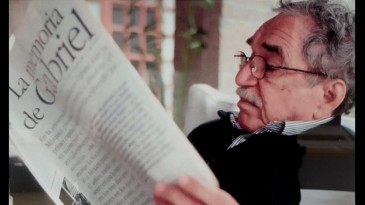

Lo más interesante en Bogotá en este mes de mayo no es la Feria Internacional del Libro (FILBO) sino la exposición sobre Gabriel García Márquez en la Biblioteca Nacional de Colombia, que, bajo el título “Todo se sabe, el cuento de la creación de Gabo”, reúne infinidad de fotografías, cartas, documentos, comentarios, recortes de prensa, y primeras ediciones de sus libros, entre otros objetos personales muy valiosos como la máquina de escribir Smith-Corona eléctrica (con la que escribió Cien años de soledad y otras obras) o el “liqui-liqui” blanco (una guayabera larga) con el que recibió el Premio Nobel de Literatura el año 1982 (que no se había mostrado desde 2015 y que sólo puede exhibirse durante tres meses para preservar el textil), además del telegrama original donde le comunican que ha ganado el Nobel y la medalla bañada en oro de 24 quilates, que honra a toda la literatura de nuestro continente.

La muestra ha sido organizada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Biblioteca Nacional de Colombia y la Fundación Gabo, en alianza con la CAF (banco de desarrollo de América Latina y el Caribe) y el Harry Ransom Center, que conserva una parte importante de los archivos personales del escritor colombiano (27.500 documentos ya digitalizados). Ese centro de la Universidad de Texas en Austin compró la colección personal de García Márquez por 2.2 millones de dólares el año 2014.

El visitante puede recorrer la exposición en orden cronológico, pues cada sección hace referencia a una etapa importante de la vida de Gabo, desde el “Gabito” que dibujaba historietas antes de cumplir 12 años, hasta el premio Nobel, pasando por sus primeros años como periodista y crítico de cine, sus primeros libros y películas, su exilio en México, la escritura de su obra magna Cien años de soledad, y los siguientes libros, así como su intervención en política y su afinidad con la Revolución Cubana y amistad personal con Fidel Castro.

En varias vitrinas de la muestra están ejemplares personales de las lecturas que influenciaron su escritura: Las uvas de la ira de John Steinbeck, Manhattan Transfer de John Dos Passos, Antígona de Sófocles, La metamorfosis de Kafka, Ulises de James Joyce, entre otras.

El joven periodista que nunca dejó de ser, publicó a principios de la década de 1950 en El Heraldo de Barranquilla una columna diaria titulada “La Jirafa”, que firmaba con el seudónimo Septimus (personaje de la novela La señora Dalloway de Virginia Woolf). En más de 300 “jirafas” escribió sobre libros, cine, historias de sus amigos, hechos de la vida cotidiana y cuanto se le ocurriera, incluyendo concursos de belleza. Su inconfundible prosa ya es notoria en esos textos tempranos. Unos años más tarde, en 1955, encontró editor para su primera novela, La hojarasca. Inmediatamente después decidió irse por cuatro años a Europa, donde vivió en Ginebra, Roma y París. Tenía entonces 28 años y la firme convicción de que quería dedicarse a escribir. A pesar de las dificultades económicas escribió en Europa El coronel no tiene quien le escriba y La mala hora, que se publicaron en 1961 y 1962 respectivamente.

El cine fue importante desde muy joven, al extremo de que quiso ser cineasta antes de encaminarse por completo a la literatura. En el camino no solamente elaboró varios guiones de películas, sino numerosas críticas que escribió sobre las obras que se estrenaban en Colombia. En cierta ocasión un cineasta se quejó de que G.G.M. (así firmaba sus comentarios de cine) no lo había tomado en cuenta, a lo que el aludido respondió en una siguiente columna: “Camilo Correa, inquieto cineísta de Medellín, fundador, gerente y director de Procinal, ha publicado en El Colombiano una carta abierta al director de esta sección, que es un cordial reclamo porque no se ha tenido en cuenta su producción. La respuesta es la misma de siempre: esta sección comenta películas vistas, y el autor de ella no ha visto aún ninguna producida por Procinal, aunque reconoce -por las fotografías que ha recibido de su director- que la empresa antioqueña dispone de un equipo material excelente, del cual saldrán seguramente excelentes películas. En realidad, en esta sección se dice que el cine japonés es bueno, sin conocerlo, pero la pequeña diferencia entre el cine japonés y las producciones de Procinal, es que aquel se está llevando desde hace cuatro años los primeros premios en los festivales internacionales”. Como si lo dijera entre líneas, Gabo vaticinó la frustrada carrera fílmica de Corral, quien no figura muy bien en las páginas del cine colombiano.

Tanto le gustaba a García Márquez el cine, que en 1954 se lanzó como guionista y director en la producción de una obra experimental y artesanal de 29 minutos, La langosta azul, que escribió, dirigió y produjo con tres amigos: su amigo periodista Álvaro Cepeda Samudio, el pintor Enrique Grau Araujo y Luis Vicens, editor español republicano exiliado en Colombia y más tarde en México (donde tuve la fortuna de conocerlo en su casa de Coyoacán).

Con uno de los más importantes directores mexicanos, Alberto Isaac, Gabo colaboró como guionista en el largometraje En este pueblo no hay ladrones (1965) donde podemos ver en breves apariciones nada menos que a Luis Buñuel, José Luis Cuevas, Abel Quezada, Leonora Carrington y Juan Rulfo, además de los actores principales entre los que figura Alfonso Arau, Luis Vicens y Julián Pastor en la primera de sus 76 películas como actor. Junto a Carlos Fuentes escribió el guion de Tiempo de morir (1966) que dirigió Arturo Ripstein. Lo demás es historia…

Cuentos y novelas de García Márquez han sido llevadas al cine por estupendos directores, una y otra vez, con diferente suerte porque trasladar a imágenes su narrativa es una proeza que pocos logran. La prueba es la más reciente serie de Netfilx sobre Cien años de soledad (2024) que no logra convencer a pesar de la onerosa producción, quizás porque “muchas manos en un plato causan arrebato…” Entre las muchas películas y series que se han basado en sus obras, tuve el privilegio de participar en México en la filmación de La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada (1983) dirigida por el brasilero Ruy Guerra, con Irene Papas en el papel estelar. Creo que es de las mejores.

El visitante tiene la oportunidad de manipular una copia facsímil del manuscrito de la novela que lo iba a catapultar a la fama mundial. Recordemos que la condición económica de Gabo y Mercedes no les permitió enviar a la editorial Sudamericana de Argentina la novela completa, sino que tuvieron que remitir primero una parte. Cuando llegaron a la oficina del correo en México descubrieron que el envío de las casi 500 páginas mecanografiadas costaba en aquel momento 82 pesos mexicanos, y ellos tenían solamente 53 pesos: “Abrimos el paquete, lo dividimos en dos partes iguales y mandamos una a Buenos Aires, sin preguntar siquiera cómo íbamos a conseguir el dinero para el resto. Sólo después caímos en la cuenta de que no habíamos mandado la primera sino la última parte…”

No es la única anécdota sabrosa en torno a Cien años de soledad: la primera edición tuvo dos cubiertas, casi al mismo tiempo. La que García Márquez le había pedido a Vicente Rojo se perdió en el correo y no llegó a tiempo a Buenos Aires, por lo que la diseñadora de la editorial Sudamericana, Iris Pagano, improvisó una cubierta inspirándose en la imagen del galeón perdido en la selva. Cuando llegó la portada de Vicente Rojo se hizo el cambio, pero ya había circulado el primer tiraje de 8 mil ejemplares que salió en venta el 5 de junio de 1967 y se agotó en tres semanas, y no en seis o doce meses como se había calculado. El lanzamiento de las siguientes ediciones del libro en Buenos Aires, se hizo con tres breves comentarios de lujo, escritos por Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes.

Entre todos los documentos y objetos se exhibe por primera vez en Colombia una selección de cartas, entre las que destacan para mi gusto las que García Márquez intercambiaba con Carmen Balcells, la catalana que fue su agente literario, como lo fue de una pléyade de grandes narradores como Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Pablo Neruda, Miguel Delibes, Álvaro Mutis, Camilo José Cela, Arturo Uslar Pietri, Vicente Aleixandre, Gonzalo Torrente Ballester, Manuel Vázquez Montalbán, José Luis Sampedro, Terenci Moix, Juan Carlos Onetti, Jaime Gil de Biedma, Carlos Barral, Josep María Castellet, Juan Goytisolo, Alfredo Bryce Echenique, Juan Marsé, Eduardo Mendoza, Isabel Allende, Rosa Montero… es decir, lo mejor de lo mejor.

Balcells era editora y agente literaria de las que ya no hay en este planeta, pues mantenía una relación personal cálida con sus autores y los mimaba. En la exposición hay, por ejemplo, una carta que le dirige a García Márquez donde luego de informarle en cuatro líneas sobre asuntos literarios, emplea otros párrafos para anunciar el envío de los encargos que le hacían Mercedes y Gabo, por ejemplo: jabones, máquinas de afeitar y “pirulises”. Eran otros tiempos.

Hay textos poco conocidos de Gabo sobre los escritores que admira. Sobre Faulkner dice algo muy interesante: “Desde mis primeras lecturas de William Faulkner a mis 20 años -Santuario y Luz de agosto- me pareció un escritor del Caribe. Esto se hizo más evidente cuando traté de describir ambientes y caracteres de Macondo, y tuve que hacer grandes esfuerzos para que no se parecieran a los de Faulkner. Pues, al contrario de lo que se cree, lo difícil para un escritor honrado no es parecerse a los autores que admira, sino todo lo contrario: saber evitarlos”.

Recorrer la exposición fue en lo personal un mágico retorno al pasado. Recordé la década de 1960 y 1970, cuando recién salido de la adolescencia comenzaba a leer ávidamente la nueva literatura latinoamericana que descubríamos con los escritores de mi generación en la trastienda de la Librería Difusión de Jorge Catalano, guiados por nuestro hermano mayor, Pedro Shimose. Cada vez que salía un nuevo libro de los autores del “boom”, esperábamos su llegada a Bolivia para adquirirlo. Teníamos en nuestras bibliotecas ediciones tempranas de Cortázar, Vargas llosa, Carlos Fuentes, Guimarães Rosa, Juan Carlos Onetti, Borges y otros que Luis Harss había consagrado visionariamente en su magnífico libro Los nuestros (1966). Muchos años después tuve la fortuna de conocer a algunos de los que nos habían inspirado: con Cortázar estuve un par de veces en París, a Carlos Fuentes y a Gabo los conocí en México. Me cuesta creer que las nuevas generaciones prefieren leer las sagas de Harry Potter o El señor de los anillos, en lugar de nuestra poderosa narrativa latinoamericana.